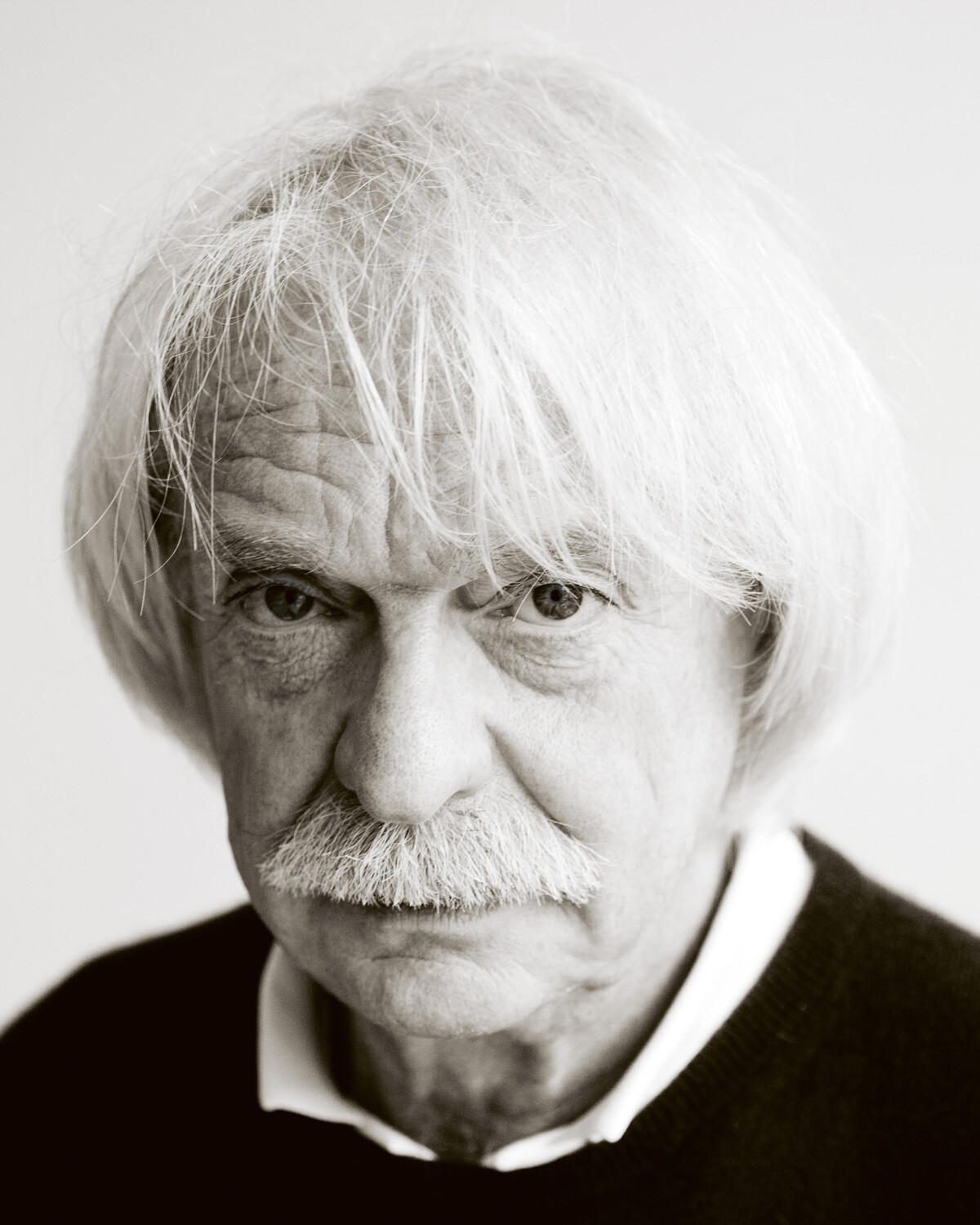

Axel Petermann

Was fasziniert Sie daran, dem Bösen ins Auge zu schauen, Herr Petermann?

Wenn die Polizei neue Ideen braucht, tritt er auf den Plan: Axel Petermann liest die Spuren, studiert den Tatort – manchmal stundenlang. Mehr als 1000 ungelöste Fälle hat der Profiler auf dem Tisch gehabt und unzählige Täter überführt. Auch im Ruhestand lässt das Verbrechen dem 63-Jährigen keine Ruhe. Ein Interview mit einem Mann, der die tiefsten Abgründe ausleuchtet.

Herr Petermann, Sie sind 2014 in den Ruhestand getreten. Besonders viel Ruhe scheint jedoch nicht eingekehrt zu sein …

Stimmt (lacht). Aber das ist etwas, was ich mir gewünscht habe. Meine Idee war, nach der Berufslaufbahn als Autor Fuß zu fassen. Und das ist mir glücklicherweise gelungen. Dadurch haben sich weitere Anfragen und Tätigkeiten ergeben.

Neben Ihrer Autorentätigkeit übernehmen Sie nach wie vor Fälle. Lässt Sie das Verbrechen nicht los?

Das kann man so sagen. Mich bewegen viele Fragen: Warum verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen so, dass sie zu Taten führen? Was ist der Auslöser? Was ist das Motiv? Welche Rolle spielt das Opfer? Muss es überhaupt eine Rolle spielen? Warum verhalten sich Menschen am Tatort in gewisser Weise gleich, wenn ein ähnliches Motiv vorliegt? Wie gehen Menschen damit um, dass sie getötet haben? Was empfinden die Opfer, wenn ihnen bewusst wird, dass sie sterben müssen? Wie verarbeiten sie und ihre Angehörigen es, wenn ihre Fragen nach dem Täter und dem Tatablauf nicht beantwortet werden können? Warum gehen sie häufig davon aus, dass Polizei und Staatsanwaltschaft sie nicht ernst nehmen?

Wollen Sie ewig weitermachen?

Im Moment fühle ich mich noch zu agil zum Aufhören. Mal schauen, wie es in zwei bis fünf Jahren aussieht. Ich bin auch gut vernetzt mit erfahrenen Leuten aus Rechtsmedizin und Forschung, mit denen ich mich zu Fällen austausche. Und wenn wir dann zusammensitzen, denke ich mir manchmal: Was für ein unglaubliches Wissen wird da einmal verloren gehen …

Sie beschreiben sich als zart besaitet und sagen, dass Sie auch mal halbe Nächte wach liegen und über Fälle grübeln, die Sie nicht loslassen. Machen Sie diese Dinge allein mit sich aus?

Ja. Aber das Schreiben ist für mich eine Art des Verarbeitens.

Ihre Frau und Ihre erwachsenen Kinder lassen sie außen vor?

Ich versuche das konsequent zu trennen. Meine Familie hat vieles über mich erst aus meinen Büchern erfahren. Es war auch immer der Wunsch von meiner Frau und mir gewesen, dass unsere Kinder so behütet wie möglich aufwachsen. Heute verwächst das ein bisschen, da meine Frau mich öfters begleitet, wenn ich zu Vorträgen unterwegs bin, aber nie bei meinen Recherchen.

Es reizt uns, daran teilzunehmen, wenn jemand Grenzen überschreitet und Abgründe sich auftun.

Es gab doch sicher auch Situationen in Ihrer Tätigkeit, in denen es Ihnen einfach zu viel wurde, oder?

(Überlegt lange.) Natürlich. Zwei Begebenheiten sind mir besonders in Erinnerung geblieben, bei denen es mich – salopp gesagt – aus den Schuhen gehauen hat: Zum einen war es der Fall in einer Sippe von russischen Spätaussiedlern, die frisch nach Deutschland gekommen waren. Beim Abriss einer alten Treppe hatte ein junger Mann seinem Onkel geholfen. Dabei war eine Mauer umgestürzt und hatte dem 18-Jährigen den Kopf zerquetscht. Der von der Polizei herbeigerufene Pastor hatte der Mutter, die das Unglück nicht miterlebt hatte, versprochen, sie könne ihren Sohn noch einmal in der Pathologie sehen. Ich war verzweifelt: Wie sollte ich der Mutter diesen toten Jungen mit dem zerschmetterten Kopf zeigen können? Also habe ich ihn in der Leichenhalle gewaschen und ihm, so gut es ging, den Kopf verbunden, um ihn überhaupt zeigen zu können. Die Mutter war natürlich völlig außer sich vor Schmerz und Trauer. Es war eine absolute Katastrophe.

Zum anderen gab es eine Tragödie in einer großen Familie mit russischem Hintergrund. Eine Dreijährige hatte sich beim Spielen im Spalt zwischen einer Dachschräge und dem darunter stehenden Sofa erhängt. Als ich eintraf, war der Vater sturzbetrunken und wollte das Kind nicht an mich zur Untersuchung herausgeben. Also habe ich mit ihm ein paar Wodka getrunken und geraucht, war dann natürlich auch angetrunken und habe ihn irgendwann überzeugen können, dass er das Kind selbst in den Leichenwagen trägt. Eine Situation, die ich nie vergessen werde: dieser betrunkene, herkulische und nahezu majestätisch schreitende Mann, das kleine Kind auf seinen Armen, dahinter die russische Trauergemeinde, die Choräle sang.

Hatten Sie nach solchen Erlebnissen nicht manchmal das Bedürfnis, sich nahestehenden Menschen einfach mitzuteilen?

Das habe ich mehr mit Kollegen ausgemacht. Ich bin ja auch kein so einfacher Mensch. Oft hänge ich meinen Gedanken nach. Manchmal sage ich dann etwas und setze voraus, der andere müsse doch wissen, was ich meine. Wenn das dann nicht der Fall ist, werde ich schnell ungeduldig.

In Filmen sind Kommissare oft einsame Wölfe, die abends mit dem Whiskeyglas allein an der Bar sitzen und rauchen. So einer sind Sie also?

Es gibt im Prinzip zwei Typen: zum einen den einsamen Wolf und zum anderen den, für den die Gruppe zählt. Sicherlich hat Letzteres Vorteile, aber ich bin und bleibe eher Individualist – wobei mir bewusst ist, dass es ohne andere nicht geht. Nur: An der Bar sitze ich weniger und mit dem Rauchen habe ich auch nichts am Hut.

Kann man sich die Arbeit von Profilern so vorstellen, wie beliebte US-Serien sie zeigen?

Es geht dabei immer um ungeklärte, rätselhafte Taten und die Frage, wer der Täter ist. Das stimmt überein. Der Rest dieser Serien sind schöne, unterhaltsame Bilder.

Sie beraten seit vielen Jahren auch den Bremer Tatort. Versuchen Sie dabei, ein realistischeres Bild des Berufs zu vermitteln?

Das habe ich versucht, aber inzwischen ein bisschen resigniert. Ich musste lernen, dass es Sonntagabendunterhaltung ist und keine realistische Abbildung. Da werden eher gesellschaftliche Themen abgearbeitet. Der Zuschauer soll sich zudem ein wenig gruseln, andere Milieus kennenlernen, aber mehr nicht. Der Frankfurter Tatort hingegen hat einige Fälle aus meinen Büchern recht authentisch aufgegriffen.

Schauen Sie sich selbst solche Sendungen an?

Ich sehe selten fern. Höchstens mal skandinavische Krimis.

Warum fasziniert uns das Verbrechen so?

Weil es uns in Bereiche führt, die wir vielleicht nie betreten werden. Es interessiert uns, wozu Menschen fähig sind, welche Psyche hinter einem Verbrechen steckt. Es reizt uns, daran teilzunehmen, wenn sich Abgründe auftun. Wir fragen uns: Wie würde ich mich selbst verhalten in einer ähnlichen Situation? Und wir hoffen natürlich auf das Gute als Gegenpart, das in der Fiktion ja meist gewinnt.

Sie fühlen sich bei Ihrer Arbeit in den Täter ein. Gleichzeitig versuchen Sie, Ihre Emotionen auszublenden. Wie gelingt das?

Indem ich nicht werte. Ich würde nie die Taten beschönigen, aber meine Aufgabe ist es auch nicht, dem Täter etwas vorzuwerfen. Mein Anspruch ist, mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Wie bringen Sie ihn zum Reden?

Ich versuche zuerst einmal, den Menschen als Menschen zu sehen. Der Täter soll sich und seine Tat verstanden wissen. Häufig haben Verbrechen mit Tabuthemen der Täter zu tun, darum fällt es ihnen schwer, sich zu öffnen. Aber es belastet sie. Es ist der traurige Höhepunkt ihrer Biografie. Darum empfinden sie es oft als Befreiung, sich mitzuteilen. In dieses Wechselbad der Gefühle muss ich versuchen hineinzukommen und Perspektiven aufzuzeigen: dass zwar momentan alles so aussieht, als sei kein Neuanfang mehr möglich, aber mit der Bestrafung endet das Leben ja nicht.

Dann sind Sie eine Art Seelsorger für die Täter?

Das klingt verrückt, aber ich denke schon. Auch in Gesprächen nach der Verurteilung noch. Sie haben ja häufig niemanden, mit dem sie darüber reden können. Ich denke, ich kann gut zuhören, ohne emotional zu werden. Aber ich sage schon auch, wenn ich etwas nicht glaube. Ich bin ja schließlich kein Märchenonkel.

Vielen Menschen hilft der Glaube dabei, Belastendes zu verarbeiten. Wie ist das bei Ihnen?

In gewisser Weise bin ich gläubig, aber ohne, dass ich das praktiziere. Ich denke, dass wir als Menschen nicht allein sind, sondern etwas Geistliches über uns ist, das auf uns aufpasst. Ich habe das einige Male in Situationen erfahren, die aussichtslos schienen.

Wie finden Sie das Gegengewicht zu all dem Bösen, mit dem Sie konfrontiert sind?

Zum Beispiel dadurch, dass ich mit meiner Arbeit versuche, anderen zu helfen, Lösungen anzubieten. Ich weiß, dass sie manche Situationen in ihren Leben dann besser meistern und verkraften können.

Und was tun Sie, um einfach mal abzuschalten?

Meine Kinder haben mir vor zwei Jahren Bienen geschenkt. Wenn ich bei meinen Völkern bin, dann bin ich einfach nur dort. Oder auch wenn ich am Meer sitze und die Wellen, den Wind und die Wolken beobachten kann.

Wie gehen Sie mit Situationen um, in denen Sie dem Grauen ins Auge schauen?

Ich betrachte die Dinge zuerst einmal sehr sachlich und versuche, Betroffenheit gar nicht erst aufkommen zu lassen. Stattdessen bemühe ich mich, gedanklich dem auf die Spur zu kommen, was sich da ereignet hat.

Gibt es trotzdem Momente aus Ihrer Laufbahn, die immer wieder hochkommen und Sie beschäftigen?

Ja. Zum Beispiel der Fall von zwei Frauen, die vor 25 Jahren beide in einer Nacht mit derselben Waffe erschossen wurden – die eine in Bremerhaven, die andere in Bremen. Etwa vier bis fünf Stunden lagen dazwischen und die Frauen dürften sich nicht gekannt haben. Das lässt mir keine Ruhe. Ich frage mich immer wieder: Wie ist es dazu gekommen? Was haben wir damals übersehen? Warum sind wir dem Täter nicht auf die Spur gekommen? Weshalb konnten wir das Motiv nicht erkennen?

Lässt sich denn Ihrer Meinung nach jeder Fall lösen?

Ich denke schon.

Sind also Versäumnisse oder Fehler der Ermittler schuld daran, wenn ein Verbrechen nicht aufgeklärt wird?

Nicht unbedingt Fehler, aber in vielen Dingen finden wir nicht den richtigen Dreh; die Beweise sind nicht eindeutig, die Todeszeit kann nicht genau festgelegt und Alibis können nur bedingt geprüft werden.

Haben Sie Angst davor, Fehler zu machen?

Natürlich. Ich habe an Tatorten zwar recht schnell eine Vorstellung davon, was passiert sein könnte, aber trotzdem hole ich mir immer die Meinung von ein, zwei Fachleuten ein, bevor ich sage, wie etwas abgelaufen sein könnte. Denn auch wenn wir in Deutschland eines der besten Rechtssysteme haben, kommt es immer wieder zu Fehlern.

Ich betrachte die Dinge sehr sachlich und versuche, Betroffenheit gar nicht erst aufkommen zu lassen.

Sie prangern an, dass aufgrund von fehlender Zeit, zu knappem Budget oder mangelhaftem Know-how es häufig zu falschen Ergebnissen kommt oder Fälle nicht gelöst werden können. Was müsste sich denn ändern?

Ich beobachte, dass die Rolle der Kriminalistik mehr und mehr in eine Nische gerät, weil die DNA-Analyse inzwischen alles überstrahlt. Dabei wird oft die Frage nicht genau beantwortet: Ist alles tatrelevant, was wir gefunden haben? Ob man nun einen Fingerabdruck hat oder eine DNA – man muss es mit der Tat in Verbindung setzen. Oft fehlt auch das Bewusstsein, dass Hinweise, welche die eigene These unterstützen, begierig aufgesogen, aber Spuren, die dagegen sprechen, eher weggewischt werden. Man lässt sich zu leicht vom ersten Eindruck leiten. Doch, was wäre, wenn sich alles ganz anders zugetragen hat? Da braucht es genügend Abstand zu den Dingen, um herauszufiltern, welchen vorliegenden Informationen man wirklich vertrauen darf.

Wie lernt man denn Profiling?

Jeder kann zum Fallanalytiker werden, der eine gewisse Zeit in der Mordkommission oder im Bereich Sexualdelikte gearbeitet beziehungsweise die Ausbildung zum Fallanalytiker absolviert hat. Aber es braucht zusätzlich die Fähigkeit zum kriminalistischen Denken. Man muss einiges über gewaltsamen Tod, Täter und Motivation wissen. Und man muss bereit sein, zu rekonstruieren und dabei ungewöhnliche Wege einzuschlagen. Und man muss alles kritisch hinterfragen – sogar Gutachten und die vorliegenden Ermittlungsergebnisse.

Wie sieht der Alltag eines Fallanalytikers aus?

Viel lesen, zur Obduktion gehen, den Tatort immer wieder aufsuchen und die Abfolge des Entstehens der Spuren versuchen nachzuvollziehen. Das Verbrechen verstehen lernen. Es ist vornehmlich Kopfarbeit.

Was tun Sie, wenn Sie an einen Tatort kommen?

Beobachten, Eindrücke aufnehmen. Und versuchen, mich nicht zu schnell von etwas beeinflussen zu lassen. Nicht das Detail ist entscheidend, sondern die Vielzahl der Spuren im stimmigen Gesamtbild.

Wie geht es Ihnen, wenn ein Fall durch Ihre Arbeit gelöst wird?

Ich bin zufrieden über die Aufklärung. Und zugleich betroffen, dass so viel Leid entstanden ist und der Täter sein Leben so verwirkt hat.

Und wenn Sie in einem Fall nicht mehr weiterkommen?

Das wird es nicht geben, dass ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen könnte. Aufgeben werde ich nie, höchstens den Fall für eine Zeit zur Seite legen.

Hat der Beruf Ihre persönliche Sichtweise auf den Tod verändert?

Natürlich. Aber ich blende den eigenen Tod konsequent aus. Damit möchte ich nichts zu tun haben (lacht).

Axel Petermann

Seit seiner Jugend faszinieren Axel Petermann (64) außergewöhnliche Kriminalfälle. Statt für den Wehrdienst verpflichtete er sich 18 Monate zum Polizeidienst. Bald kam Petermann zur Bremer Mordkommission, deren Leitung er später übernahm. 2000 baute er die Dienststelle »Operative Fallanalyse« auf und brachte das Profiling nach Deutschland. Seither steht Petermann dem Bremer Tatort beratend zur Seite. Nach über 1000 bearbeiteten Fällen ging er 2014 in den Ruhestand, bleibt aber ungelösten Verbrechen auf der Spur. In drei Bestsellern hat er über seine Erfahrungen berichtet.